Galileo è uno dei protagonisti indiscussi della rivoluzione scientifica. Grazie alle sue teorie e alle sue ricerche sperimentali la scienza venne svincolata dalla fede cristiana e dall’autoritarismo della tradizione aristotelica, assumendo il carattere oggettivo che ancora oggi la contraddistingue.

Galileo Galilei (1564-1642) è stato un rinomato scienziato italiano. È noto per aver supportato e dimostrato la teoria eliocentrica di Copernico, stabilendo che la Terra ruota intorno al Sole. Il suo miglioramento del telescopio gli ha permesso di fare osservazioni rivoluzionarie come le fasi di Venere e i satelliti di Giove. Il suo sostegno al modello eliocentrico lo ha portato in conflitto con la Chiesa cattolica, portandolo ad essere processato per eresia. Le sue opere, tra cui "Sidereus Nuncius" e "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo," hanno avuto un impatto duraturo sulla scienza e la comprensione dell'universo.

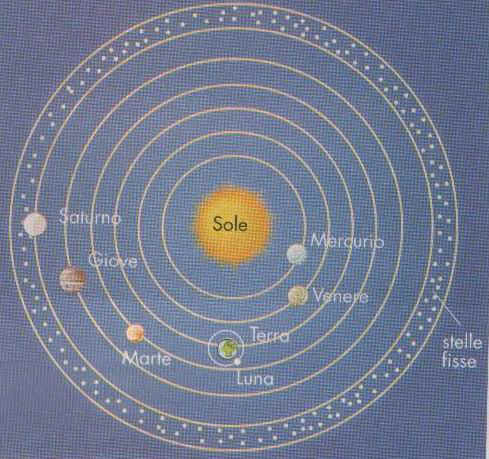

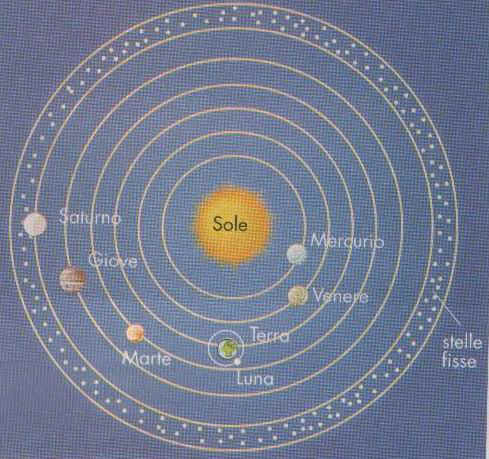

Come appena detto, Galileo Galilei fu il primo a condurre una verifica empirica della teoria copernicana, trasformandola da mera ipotesi in una teoria scientifica con un significato fisico oggettivo. In precedenza, la teoria eliocentrica di Copernico era stata vista come una prospettiva interessante ma non come una risposta definitiva sull'universo. Anche la Chiesa aveva tollerato questa prospettiva fintanto che non contraddicesse le Sacre Scritture. Galileo, tuttavia, sostenne che il copernicanesimo rifletteva la vera struttura fisica dell'universo e dimostrò ciò attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni celesti. Questo cambiamento di prospettiva fu epocale, poiché sottolineò che i corpi celesti erano soggetti a studio scientifico, cancellando convinzioni antiche sull'incorruttibilità e l'insondabilità dei corpi celesti.

Galileo Galilei, nato a Pisa nel 1564, iniziò la sua formazione a Firenze e ottenne la sua prima posizione accademica a Pisa prima di trasferirsi a Padova nel 1592. Durante il suo periodo a Padova fino al 1610, divenne noto per la sua competenza in matematica e le sue applicazioni alla risoluzione di problemi meccanici e tecnici, attirando studiosi italiani e stranieri nella sua casa. Nel 1609, appreso dell'invenzione del cannocchiale in Olanda, Galileo costruì il suo telescopio per l'osservazione dei corpi celesti, guadagnandosi grande fama. Questo strumento, grazie alla sua solida preparazione teorica e matematica, lo rese in grado di svelare segreti celesti. Galileo scoprì le macchie solari e dimostrò che la Luna aveva caratteristiche simili a quelle della Terra, minando le basi della fisica aristotelica e sfidando l'idea che i corpi celesti fossero perfetti, eterni e incorruttibili. Inoltre, Galileo scoprì i quattro satelliti di Giove, noti come satelliti medicei in onore di Cosimo II de Medici, dimostrando che anche gli altri pianeti avevano satelliti. Queste scoperte astronomiche contribuirono all'accettazione della teoria copernicana. Già da tempo Galileo sosteneva questa teoria, come dimostra una lettera a Keplero del 1597. Le scoperte di Galileo rivoluzionarono la scienza e sfidarono le concezioni tradizionali dell'epoca.

Nel 1612, il padre Niccolò Lorini condannò l'eresia copernicana pubblicamente a Firenze. Galileo dovette difendere la libertà della ricerca scientifica e sé stesso. Si dedicò all'analisi della Bibbia per chiarire il rapporto tra scienza e fede. Sostenne che tra scienza e fede non c'è contraddizione, ma separazione di competenze. Infatti la Bibbia insegna verità etiche e religiose, mentre la scienza indaga la natura (come si va in cielo ≠ com'è fatto il cielo). Nel 1616, il Sant'Uffizio condannò l'eliocentrismo come eretico, e il cardinale Bellarmino intimò a Galileo di abbandonare l'ipotesi copernicana. Con il supporto del Papa Urbano VIII, Galileo godette di un periodo di tranquillità e scrisse il "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo," un'opera in lingua volgare e in forma dialogica. È stata concepita per essere comprensibile a un vasto pubblico e ha l'obiettivo di difendere il sistema astronomico copernicano, anche se scritta con cautela. Nel dialogo, i tre protagonisti sono Simplicio, un rappresentante del pensiero aristotelico ritratto come semplice e ingenuo; Sagredo, un uomo di scienza che svolge il ruolo di moderatore imparziale e onesto, riconoscendo facilmente la validità del sistema copernicano; e Salviati, un assertore del sistema copernicano, noto per la sua acutezza e chiarezza, e dietro al quale si cela l'autore, Galileo Galilei.. L'opera fu censurata per quanto ritenuta blasfema e inaccettabile, e Galileo dovette ritrattare. Condannato al carcere, trascorse gli ultimi anni a casa sua ad Arcetri, dove morì nel 1642.

La critica al "principio di autorità"

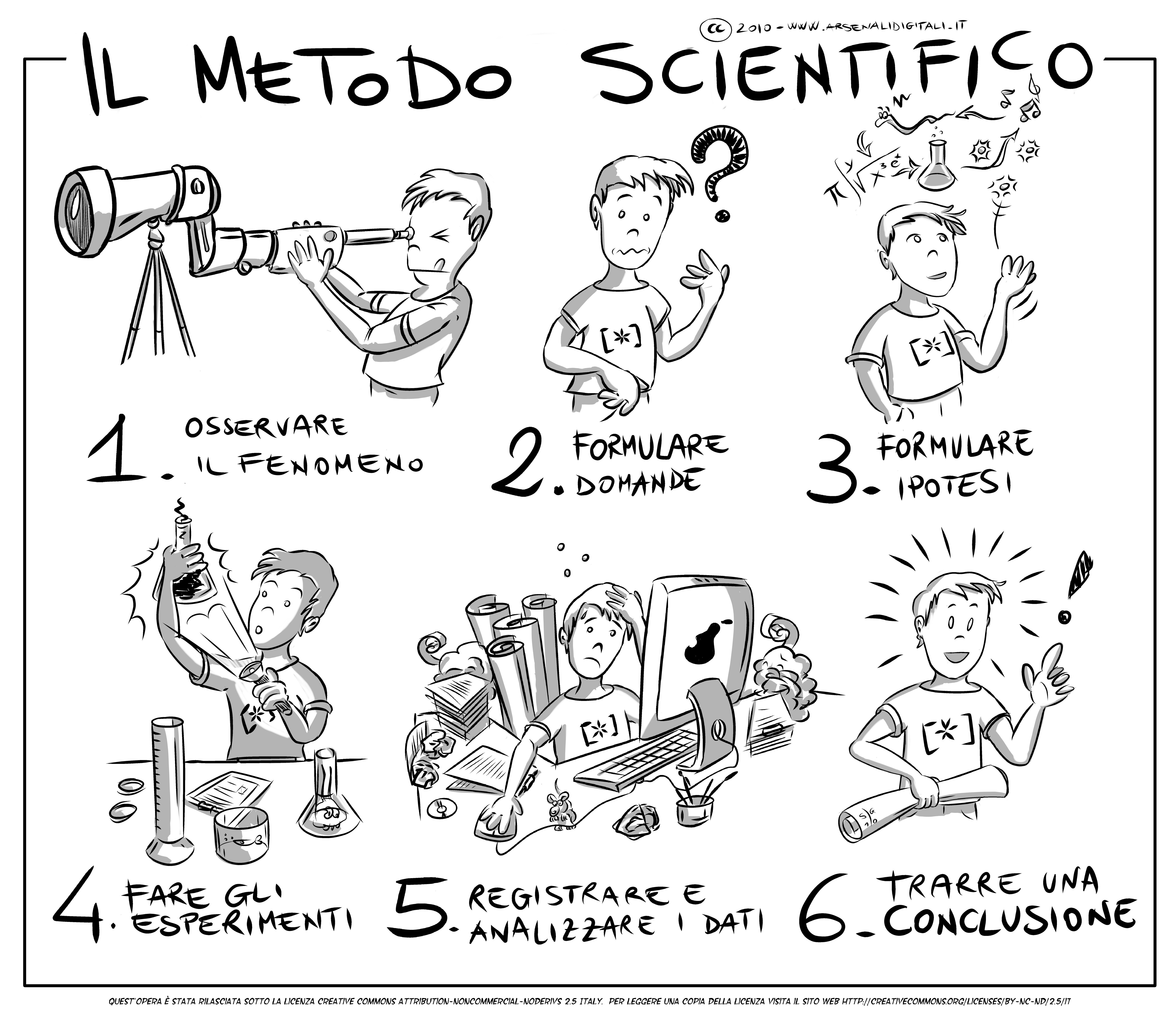

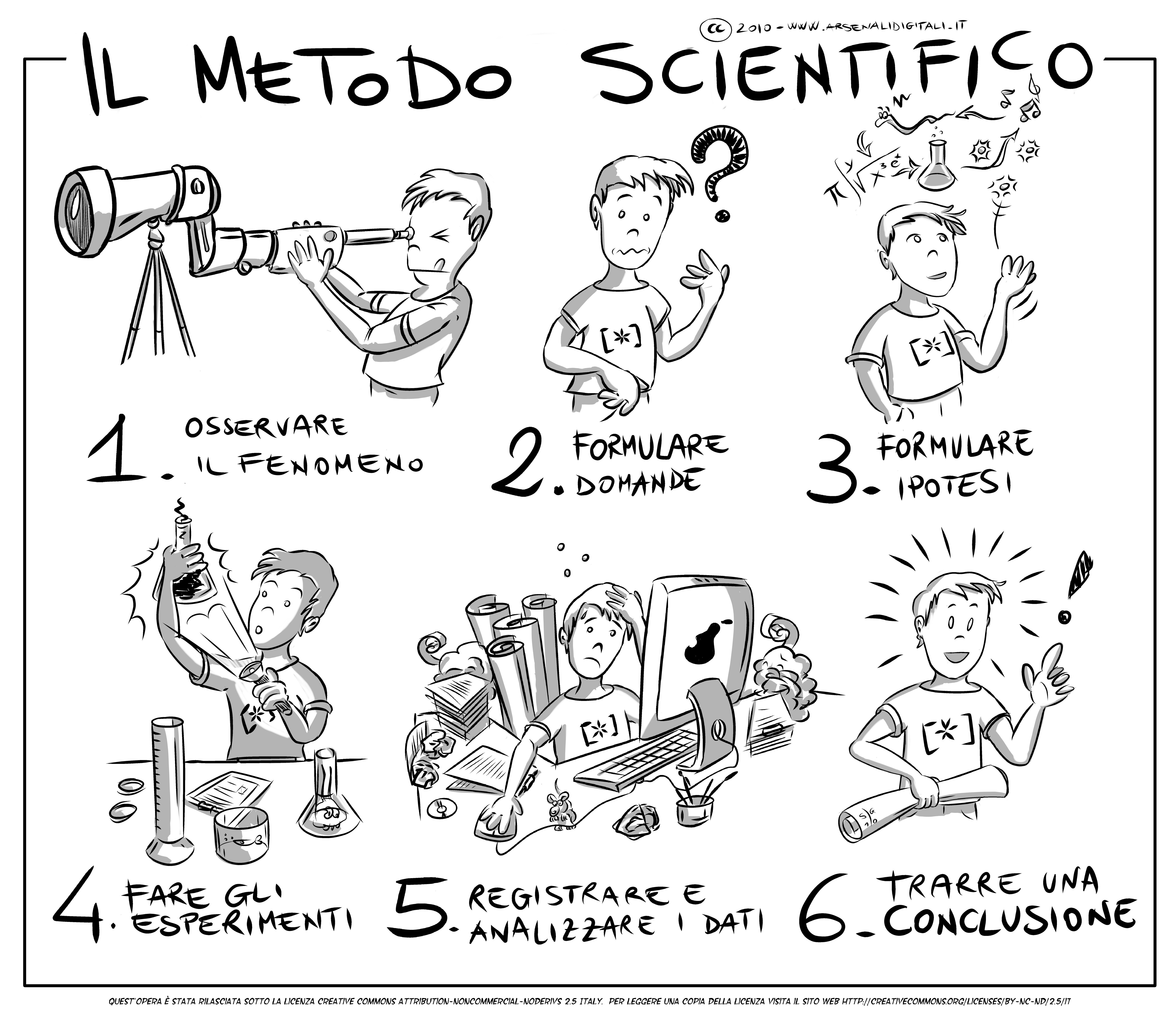

La significativa importanza di Galileo Galilei nella storia della scienza si basa non solo sulle sue scoperte astronomiche e fisiche ma, soprattutto, sulla formulazione del "metodo scientifico". Il suo approccio integra esperienza, osservazione, ragione e matematica, criticando il "principio di autorità" basato sulla conoscenza libresca e astratta. Galileo respinge il sapere tradizionale, ritenendolo "essenzialista" poiché cerca l'essenza dei fenomeni, un compito al di là delle capacità umane, e "finalista" poiché vede gli elementi naturali come strumenti per l'umanità e la gloria di Dio, più adatti alla teologia che alla scienza. La sua metodologia innovativa rivoluzionò il modo in cui la scienza veniva affrontata e consolidò l'importanza dell'osservazione e della sperimentazione nel processo scientifico.

Il metodo scientifico di Galileo si basa sull'osservazione attenta dei fenomeni naturali, dando grande importanza alla "sensate esperienze", ossia all'esperienza diretta attraverso i sensi, specialmente la vista. Galileo sostiene che la vista è il senso più eminente per l'osservazione. Egli sottolinea l'importanza dell'osservazione diretta nei campi come la medicina, sostenendo che la dissezione degli animali e dei cadaveri ha permesso di studiare direttamente la struttura degli organismi.

Il metodo di Galileo non si limita all'osservazione, ma abbraccia anche l'approccio ipotetico-deduttivo. Questo approccio permette di formulare ipotesi basate su intuizioni di base, seguite da deduzioni logico-matematiche, formando così teorie. Ad esempio, Galileo formulò la legge secondo cui tutti i corpi cadono con la stessa velocità in assenza di attrito. Questa legge è stata dedotta logicamente, nonostante l'osservazione diretta sembrasse contraddirla poiché i corpi nella natura sembravano cadere a velocità diverse.

Allo stesso modo, Galileo ha sviluppato il principio di inerzia, che afferma che un corpo in assenza di attrito mantiene il suo stato di moto rettilineo uniforme. Questo principio è stato dedotto razionalmente perché non poteva essere dimostrato attraverso l'osservazione diretta. Il suo metodo combina osservazione e ragionamento logico per sviluppare nuove teorie scientifiche, e quest'approccio ha rivoluzionato il modo in cui la scienza veniva affrontata.

Il ruolo dell'esperimento

Il "cimento", ovvero la conferma sperimentale, rappresenta il terzo elemento cruciale del metodo galileiano. Galileo suggerisce che le ipotesi e le teorie devono essere validate attraverso la verifica sperimentale. Poiché non sempre è possibile testare direttamente le ipotesi nella realtà, egli sostiene che gli scienziati dovrebbero condurre esperimenti in laboratorio. Questi esperimenti sono procedure artificiali che mirano a riprodurre in modo semplificato i fenomeni naturali, eliminando gli elementi o le circostanze che potrebbero influenzarne l'attuazione (come l'attrito nei test sul moto).

La scienza moderna richiede condizioni di verifica definite, e in alcuni casi, un "laboratorio" potrebbe essere solo un concetto ideale, poiché non è sempre possibile riprodurre tali condizioni, specialmente quando le ipotesi riguardano la struttura generale dell'universo. Tuttavia, Galileo sottolinea l'importanza di cercare di creare queste condizioni ideali per verificare le ipotesi e le teorie scientifiche.

La visione quantitativa dell'universo

Galileo Galilei attribuiva grande importanza alla matematica e al carattere quantitativo della scienza, non solo per motivi metodologici ma anche basandosi su un'impostazione metafisica specifica. Egli vedeva l'universo come un libro aperto davanti ai nostri occhi, ma sosteneva che per comprenderlo era necessario prima imparare il linguaggio matematico e conoscere i suoi simboli, come triangoli, cerchi e altre figure geometriche. Senza questo linguaggio matematico, l'universo rimaneva incomprensibile, come vagare senza scopo in un oscuro labirinto.

Questo approccio matematico alla conoscenza giustificava la possibilità della conoscenza umana e rifletteva la struttura stessa della realtà fisica. Galileo introdusse anche la distinzione tra "qualità oggettive" e "qualità soggettive", che successivamente furono chiamate "qualità primarie" e "qualità secondarie". Le prime erano misurabili oggettivamente e derivavano dai rapporti matematici intrinseci alla natura stessa (come dimensioni e profondità), mentre le seconde dipendevano dalla percezione umana e esistevano solo in relazione ai sensi (come colori, sapori e odori).

Questa distinzione portò a un importante cambiamento nella prospettiva scientifica: gli scienziati dovevano eliminare le considerazioni qualitative e soggettive (le qualità secondarie) per concentrarsi esclusivamente sui rapporti quantitativi e matematici (le qualità oggettive). Ciò rese la fisica una scienza "meccanica," orientata a studiare i corpi, le loro proprietà misurabili e le relazioni causali, escludendo questioni riguardanti scopi o essenze. Questa visione segnò una netta differenza rispetto alla prospettiva qualitativa di Aristotele e contribuì in modo significativo a definire la scienza moderna, rendendo Galileo un pioniere in questo campo.

.jpg/1200px-Justus_Sustermans_-_Portrait_of_Galileo_Galilei_(Uffizi).jpg)

Commenti

Posta un commento